第六届中国智慧林业大会于近日在杭州临安圆满落幕。本届大会由中国林学会主办,中国林学会林业计算机应用分会和浙江农林大学共同承办,会议以"数智林草,慧聚浙里"为主题,深入探讨数字技术驱动林草现代化转型的创新路径。来自全国28个省(区、市)的500余位院士学者、科研机构代表及领军企业负责人汇聚青山湖畔,共商智慧林业发展新范式。

作为智慧林草领域的创新引领者,林科达旗下湖南智慧林草技术研究院有限公司(以下简称林科达智慧院)以协办单位的身份,深度参与了本次盛会。会上,林科达智慧院负责人徐良义代表公司签署《智慧林草产业发展倡议书》,彰显企业推动行业数字化转型的坚定承诺。

(左一徐良义)

成果展览上,林科达智慧院携自主研发的古树名木数字孪生智慧监测系统、智能巡护监测系统、林火预警平台等系列解决方案亮相,现场分享在林草领域的数字化创新成果,通过三维可视化沙盘与交互式终端展现技术实力,吸引众多行业专家、企业代表驻足交流,成为展会备受瞩目的焦点。

大会创新技术论坛上,林科达智慧院技术总监岳培豪发表《基于数字孪生技术的古树名木智慧监测与健康诊断体系研究》主题报告,系统展示了自主研发的古树名木智能监测系统——该技术通过三维建模构建数字孪生体,融合多源传感网络与AI诊断算法,可实时监测树木生长态势、根系发育及病虫害风险,实现树龄超100年古树的健康智能评估,以全维度数据链驱动科学决策,为历史生态遗产的数字化守护提供了可复制推广的技术范式。

林草智能管护新方案

助力林草数字化升级

大会展览现场,林科达智慧院展示了智慧林草领域的技术攻坚成果,通过数字孪生、天空地一体化感知、AI智能巡护等核心技术,构建起覆盖资源监管、生态监测、风险预警的全链条闭环管理体系。

古树名木数字孪生智慧监测系统

该数字孪生系统集成GIS、物联网及AI技术,构建古树名木三维动态模型与多维度数据库,通过部署多光谱植被分析仪、根系探测雷达、茎流监测等10余类智能感知设备,形成覆盖树干空腐、根系发育、土壤墒情、病虫害等20余项指标的多源感知网络,结合AI算法集群(含健康诊断、生长预测及灾害预警模型),模拟自然灾害或人为干扰影响,实时解析古树生理状态与环境风险。通过健康诊断模型与灾害预警算法的联动,系统自动生成带时空标签的预警事件,同步创建处置工单并追踪闭环流程,系统可精准识别潜在风险,实现从风险识别、智能研判到精准干预的全链条管理,显著提升古树保护的科学性与时效性,实现古树从立体监测到智能管护的全周期数字化守护。

“天空地”一体化林草资源监测监管平台

该系统整合卫星遥感、无人机巡护、地面红外摄像头及气象传感器,构建三维立体监测网络。通过热红外遥感识别高温异常点,AI烟火识别算法分析实时视频流,实现火情“分钟级”预警;同步联动应急平台与扑救资源,自动规划疏散路径与灭火方案,提升火灾防控精准度与响应效率。

无人机智能巡护系统

该系统由无人机搭载多光谱、热红外与高清摄像头,通过自主规划巡检路径与实时数据回传,结合多场景AI算法智能识别林木盗伐、烟火、病虫害及自然灾害等,联动管理平台实现自动预警及精准定位,大幅提升复杂林区监测效率,降低人力成本。

智慧莲花综合监测监管平台

该平台融合了无人机自主巡护、云计算、人工智能等新兴技术,通过2台无人机全天候巡航,实时获取各种监测数据,利用20多种AI算法智能分析,实现了对多场景的智能识别与预警,完成了基层治理从传统监测方式到智能化监测的突破,推动了乡村智能化、精细化管理。

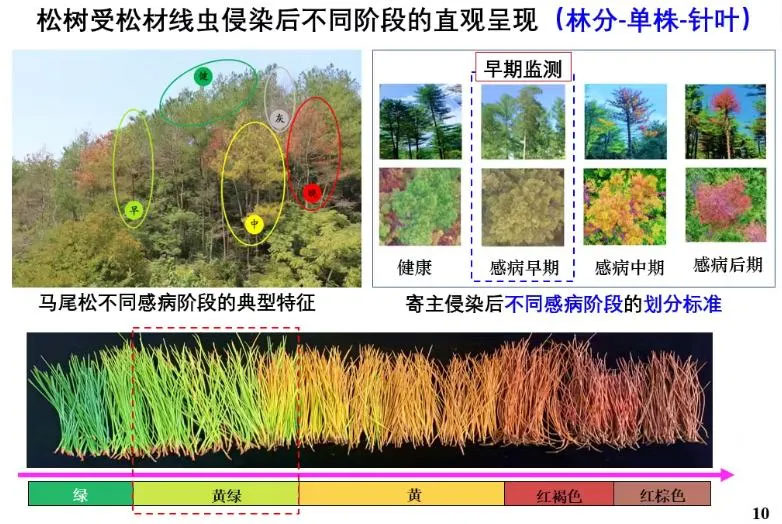

松材线虫病变色立木智能识别算法

松材线虫病智能识别算法的应用显著提升了松材线虫病的监测效率和准确性,减少了人工巡检的工作量和滞后性,有助于尽早发现疫情,控制病害蔓延,保护森林资源和生态安全。

烟火智能识别算法

基于人工智能的目标检测算法、计算机视觉的深度学习模型-YOLO模型进行火情智能识别算法训练,通过高效的数据处理和分析,能在极短的时间内识别到疑似火点,及时发出警报并采取相应应对措施,从而有效应对火灾风险。

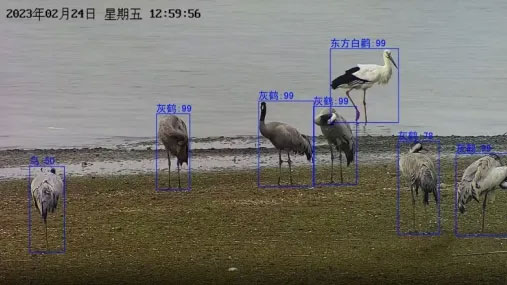

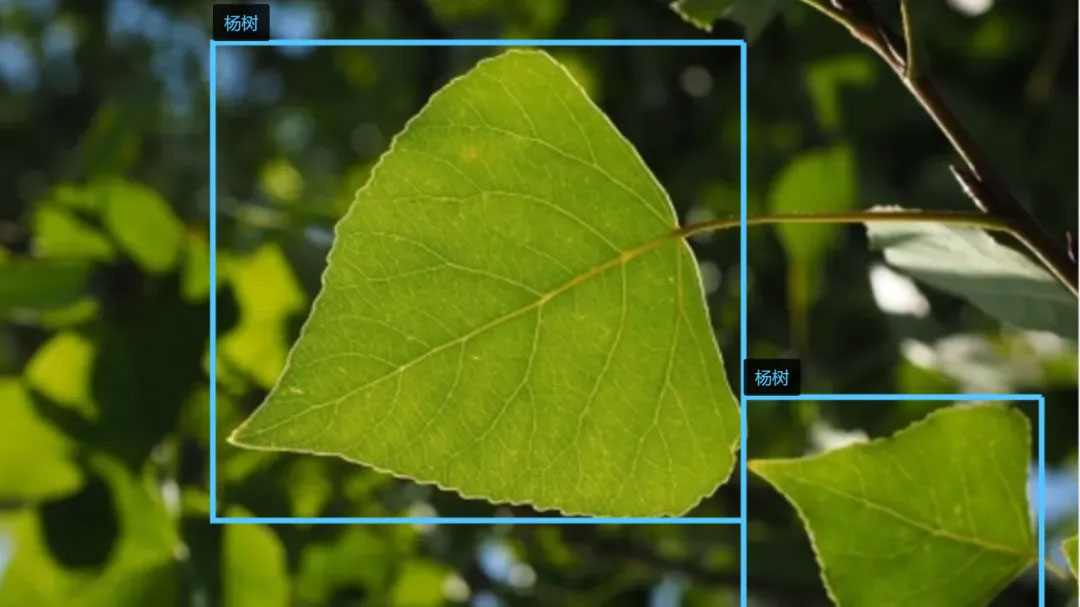

动植物识别算法

动植物识别算法基于深度学习模型,通过训练海量物种图像实现精准分类。该技术整合图像分割与特征提取,可识别复杂环境下的叶片纹理、动物斑纹等细节,判定物种科属及生长状态。应用于移动端、无人机及监测平台,支持生物多样性调查、濒危物种追踪及病虫害预警。通过轻量化模型优化,兼顾识别精度与实时性,为生态保护与农林管理提供高效智能工具。

林地变化智能识别算法

运用AI深度学习框架和卷积神经网络对林地资源特征提取训练样本进行算法训练和资源特征匹配,通过对至少两个不同时期的影像资源数据进行AI自动识别和分析,实现高精度提取和自动绘制疑似变化区域图斑及空间位置分布图,为林草资源管理部门快速、准确、及时掌握林地资源变化信息和资源监管情况。

未来,林科达将深度聚焦智慧林草领域,依托三维建模、多源数据融合与智能算法集群,持续完善林草全域生态的数字化监护体系,推动行业向数智化转型,助力生态治理现代化进程,为“数字中国”战略下的绿色可持续发展注入科技动能。

-END-

编辑|邓雨婷

校对|吴芷岑

审核|张烜

详情

详情